CO辅助合成Pt-Cu超薄纳米片

文献[1]利用CO辅助合成超薄PtCu合金纳米片,这里主要围绕这篇文章研究CO合成纳米片的机理。CO的引入是形成Pt纳米片的关键。同时Cu的引入使CO从优先吸附(100)转为优先吸附(111)。实验步骤为Pt(acac)2,Cu(acac)2,KI,PVP加入甲酰胺溶剂混合,1atmCO气氛下升温到130度反应3h。

甲酰胺结构式,酰胺是羧基的羟基被氨基取代。氮上面的未共用电子对与羰基的电子共轭,所以酰胺碱性很弱

1 PtCu纳米片的形成机理

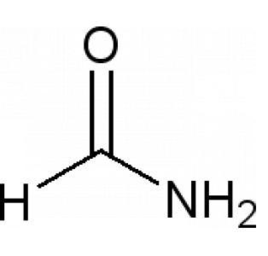

通过TEM和ICP研究不同反应产生的纳米晶体。1小时时产生平均尺寸为5nm的纳米片。到3h时,产生13nm的较大尺寸。时间增加到6h时没有结构和尺寸的显著变化。而ICP结果表示,随着反应从1小时到6小时,Cu和Pt的摩尔比从66.7%逐渐升到8.1%。

发现I-离子非常关键,不存在KI或换成KBr都只能形成纳米粒子。I-离子有调节Pt(II)还原速率的作用,同时可以将Cu(II)还原成Cu(I)(0.153V,但是查表发现I的标准电势没一个低于这个)。同时,不存在CO时只产生不规则小颗粒。引入Cu时,CO会优先吸附在Pt(111)面上,防止PtCu(111)面的生长,可以通过CO溶出曲线来证明。

当没有Cu加入时,未观测到纳米片的形成,只有Pt纳米粒子。而没有加入Pt前驱体时,Cu的前驱体不可以被还原成Cu(0)。表面Cu随着Pt晶核形成而加入到晶格中,是自催化生长机制(不懂)。没有PVP也可以形成PtCu纳米片,但会导致纳米片严重聚集。

2 I-离子的作用

碘离子在材料合成中起到非常重要的作用,可以调节前驱体的还原电势。文献[2]在还原Pt-Au合金过程中加入了KI。如果没有加入KI的话,Au(III)应该在Pt(IV)之前还原,因为前驱体的标准还原电势AuCl4-/Au(1.00V vs. SHE)高于PtCl62-/Pt(0.76V vs. SHE)。而加入了KI后,前驱体的配位方式发生了改变,变成了更稳定的[PtI6]2-和[AuI4]-(通过紫外可见光谱可以验证)。通过CV曲线检测两种前驱体的还原电势为:Aul4-/Au(0.24V vs. SHE)和PtI62-/Pt(0.325V vs. SHE),因此Pt(IV)应先于Au(III)还原,而且由于它们还原电势相近,Pt(IV)和Au(III)倾向于共还原,因此可以产生均匀的Pt-Au合金。另外,由于I-的选择性晶面吸附,可以通过I-调控合金形貌。I-会选择性吸附在Pt{100}和Au(111)晶面,因此Pt{111}和Au{100}面有竞争性生长,最终产生Pt-Au合金三八面体。

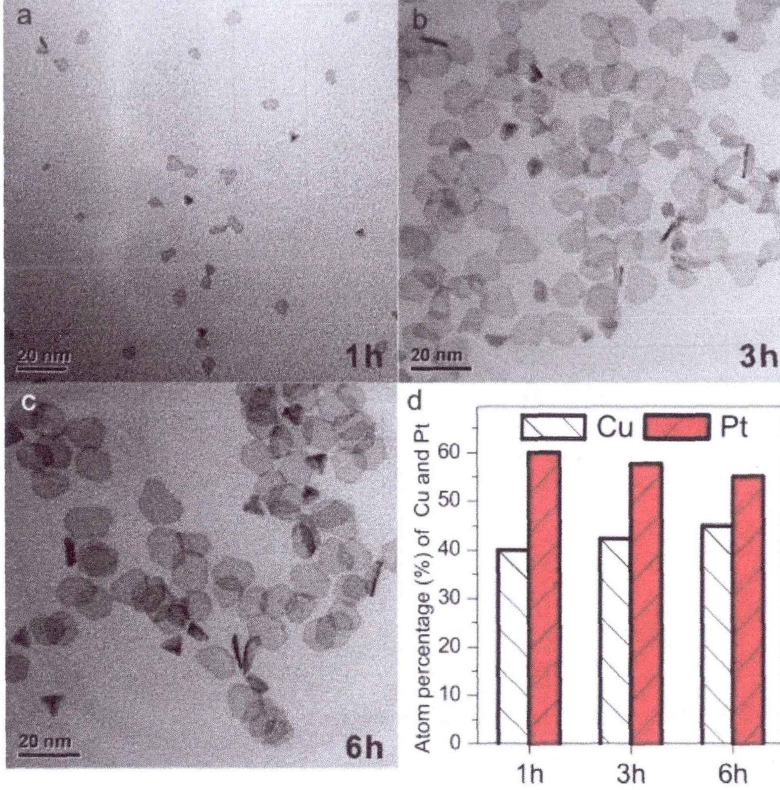

Huang等[3]使用了Pt(acac)2和Pd(acac)2做前驱体,KI为添加剂合成了Pd-Pt空心纳米粒子,反应一开始形成了实心的Pd纳米立方体,之后Pd立方体被腐蚀,Pt原子逐渐被还原在粒子上。事实上Pt(II)/Pt的还原电势比Pd(II)/Pd的更正,Pt应该先于Pd被还原,而为什么实验结果却相反呢?

实验发现当KI分别加入Pt(acac)2和Pd(acac)2溶液时,Pd(acac)2溶液变色了而Pt(acac)2溶液没变色,说明Pd(II)的配体变成了I-而Pt(II)没变。因此反应前驱体中稳定存在的是[PtI4]2-和[Pd(acac)2],此时Pt(II)/Pt的还原电势比Pd(II)/Pd的负,Pd立方体先被还原。之后发生了Pd和Pt(II)的置换反应,实验发现没有I-的话置换反应同样无法顺利进行,也无法产生空心结构。因此I-可能与被氧化的Pd(II)产生强配位,加速置换反应,同时Pd原子的快速扩散产生空心结构。文中还提到,弱还原剂和较低的反应温度是形成空心结构的必要条件,否则快速的还原反应会导致Pt和Pd一开始同时被还原并且两相分离。

3 CO制备纳米片的原理

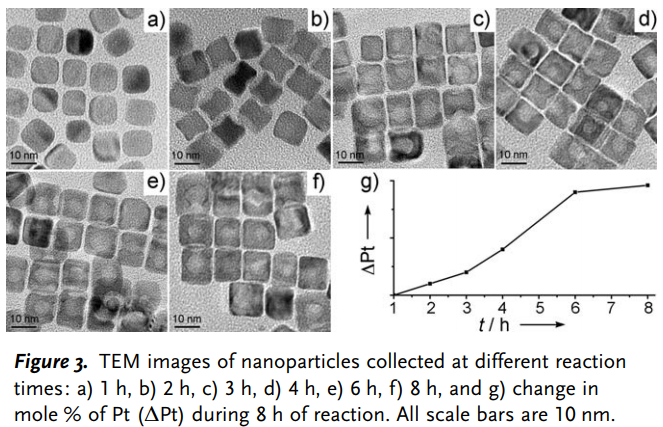

文献[4]在CO气氛下还原制备了Pd纳米片,其厚度主要为1.8-2nm。实验结果证明纳米片中(111)面占晶面的96%。而CO会强吸附在Pd(111)面上,因为抑制作用太强,(111)面上只能长少于10个原子层。同时CTAB中的Br-吸附在Pb(100)面上,因此纳米片的边是(100)面,CTAB的加入是形成均匀六边形的原因。而PVP的作用是阻止纳米片团聚。

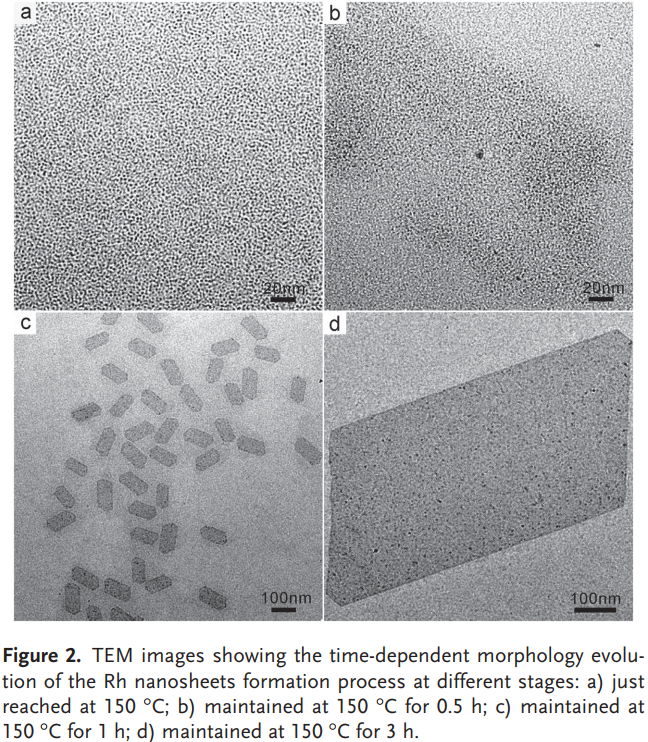

CO气氛下,Pd一开始就是纳米片,逐渐生长。而同样方法用在Rh纳米片合成上则是先生长出纳米粒子,来为了减小表面能,团聚成变成纳米片[5]。

4 合金的引入对CO吸附面的影响

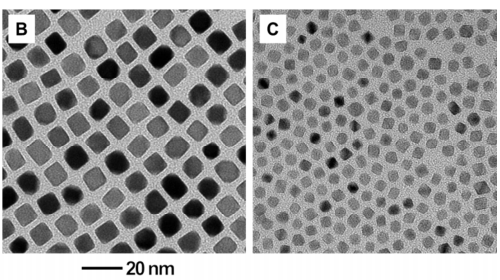

文献[1]中由于Cu的引入导致CO特定吸附面的改变,这一现象在文献[6]中也有出现。文献[6]在了CO气氛下制备了Pt-Ni八面体合金。然而,实验结果证明CO更倾向于吸附在Pt(100)面而不是Pt(111)面。图中B为只有Pt前驱体时,在CO气氛下得到Pt立方体,证明CO更倾向于吸附在Pt(100)面上。而图中C是引入了Cu前驱体形成Pt-Cu八面体,说明第二金属的引入改变了CO的吸附取向。同时,足够的第二金属含量比例也是导致CO吸附取向改变的必要条件,文献中发现当Ni前驱体的含量比标准值减少70%时,只能形成有截角的八面体。

参考文献

[1]代磊. 超薄二维纳米材料的合成制备及其在电化学能源转换反应中的应用[D].厦门大学,2017.

[2] Dai L, Zhao Y, Chi Q, et al. Morphological control and evolution of octahedral and truncated trisoctahedral Pt–Au alloy nanocrystals under microwave irradiation[J]. Nanoscale, 2014, 6(17): 9944-9950.

[3] Huang X, Zhang H, Guo C, et al. Simplifying the Creation of Hollow Metallic Nanostructures: One-Pot Synthesis of Hollow Palladium/Platinum Single-Crystalline Nanocubes†[J]. Angewandte Chemie, 2009, 48(26): 4808-4812.

[4] Huang X, Tang S, Mu X, et al. Freestanding palladium nanosheets with plasmonic and catalytic properties[J]. Nature Nanotechnology, 2011, 6(1): 28-32.

[5] Zhao L, Xu C, Su H, et al. Single‐Crystalline Rhodium Nanosheets with Atomic Thickness[J]. Advanced Science, 2015, 2(6).

[6] Choi S, Xie S, Shao M, et al. Synthesis and Characterization of 9 nm Pt–Ni Octahedra with a Record High Activity of 3.3 A/mgPt for the Oxygen Reduction Reaction[J]. Nano Letters, 2013, 13(7): 3420-3425.